人心没有着落处

人心没有着落处

李义奇 2024-11-04

中国的中

李义奇

时间:2019-10-28

本文谈论“中”的本义。我们都是中国人,国家观念入驻(仅百余年)之前,社会处于“只知有朝廷,不知有国家”的几千年里,先祖们就称我们祖辈居住的地方为“中国”。何谓中国?解决问题的钥匙,就是中,中国的中。

谈问题前,先讲个故事,壮壮胆儿。智慧之书《列子》中讲过一个故事,故事名字是《九方皋相马》。说的是一天,泰穆公召见伯乐,让已经超龄服役的伯乐找一个人代替他自己。伯乐推荐了九方皋。秦穆公便让九方皋去各地寻找千里马。三个月后,九方皋回复穆公,已经找到了千里马。穆公问,是一匹什么样子的马?九方皋说是一匹黄色的母马。穆公后来见到这匹马,发现是一匹黑色的公马,很是不高兴,让人将伯乐找来,责备伯乐识马不识人。伯乐却盛赞九方皋:九方皋相马竟然达到了这样的境界!真是高出我千万倍。他看到的是马的内在,深得其妙,而忘记了马的外表。他只看见需要看见的,看不见他不需要看见的;只观察他需要视察的,直接忽略了他不需要观察的。一试,那匹马果然是天下少有的千里马。

关键是抓住本质。千里马的关键是跑得快,是公是母、毛皮颜色无所谓。

儿子小学时,让他背司马迁的《孔子世家赞》。里面有一句:“自天子王侯,中国言六艺者,折中于夫子。”小家伙冷不丁地来一句;“老爸,那时候有中国吗?”当然,他问的是国家意义上的中国。一下子,竟不知如何作答。的确,孔子时代,他生活的国家叫鲁国。司马迁时代,他生活的国家叫大汉。司马迁为什么在文章中自称“中国”?

前几天晚上无事,闲看网上的一些文章。看到一篇清华简整理出来的《保训》,是周文王临终时给武王的遗言。短短的一篇文章中,四次出现“中”。周文王讲述了尧舜和商朝先祖的一些传说,借以给武王灌输一个理念:“中”。要求武王小心谨慎,求中得中保中,才可得到天命。

想起儒家经典《中庸》,核心要义也是用中。

一般的理解,中庸是折中调和。这种理解大体上来源于宋儒。程子曰,“不偏之谓中,不易之谓庸。中者,天下之正道。庸者,天下之定理。”过渡到朱熹,就成为“中者,不偏不倚,无过不及之名。庸者,平常也。”他又说,“喜怒哀乐,情也。其未发,则性也。无所偏倚,故谓之中。”在朱熹那里,“中”,就成为“不偏不倚”、“无过不及”、“无所偏倚”,即折中调和、走中间路线的意思。宋代以后,文气日衰,民族精神以及国人性格,渐渐走上下坡路,大概与抽掉脊椎骨的宋儒有关。因为我觉得,折中调和,曲意逢迎,是对中庸之道、《中庸》精神的亵渎。

理解《中庸》的钥匙,是一句话,即“喜怒哀乐之未发,谓之中;发而皆中节,谓之和;中也者,天下之大本也;和也者,天下之达道也。致中和,天地位焉,万物育焉。”这句话大有讲究。从儒学发展脉络上看,“未发之中”,争议甚多,甚至成为儒家第一难透底关。作为一个指导儒生修养人性的文章,竟然演进发展成后世争论不休、百思不得其解的玄学,宋儒显然引错了路。

关键是对句子里面“中”的理解。

窃以为,“喜怒哀乐之未发,谓之中”的“中”,不是通常理解的、用以表达方位(东西南北中)的、也不是表示方向(左中右)的中,而是类似于“心中”、“水中”之“中”,指人心、内部的东西。

喜怒哀乐的情绪没有显露出来之前,深藏于人的内心世界(心中)。人的情绪可能会受到外部世界现实的影响刺激显露出来,也可能自发地(别人看来无原由的)显露出来,当人的情绪显露出来,如果做到与外部现实相和谐,该哭的时候哭,该笑的时候笑,该快乐的时候快乐,该悲伤的时候悲伤,这就是“发而皆中节”之“和”。

人的内心世界活动变化,是人所有情绪和行动的根源、根本。而内心世界与外在现实相和谐,是人快乐幸福的不二法门。人能够表里一致,才有真正的快乐。所以说,《中庸》讲人性修养,核心要义是通过人的自我修炼、自我成就,达到内心世界与外部现实相和谐。包括:人内心世界(各种欲求)的一致性(内心平衡),以及内心世界与外在现实相和谐。做到这些,一个完整的、完美的人格,就形成了。在万事万物之间,人在精神上、物质上,自然就是一种自洽的、平衡的和幸福的状态。扪心自问,人性修养达到这个目标,还是很难的。内心的煎熬这一关,多数人都通不过。其实,内心的煎熬,就是内心世界各种欲求之间无法平衡,就是欲望与现实之间的鸿沟。

怎么办?“致中和”。“中”为体,“和”为用。《中庸》倡导的方法论,就是内外协调一致,合二为一,体用不二。

对《中庸》的“中”的体悟,是我春节回河南老家过年时,空余时间研读《毓老师说中庸》的收获。突然想起,我们河南老家,人们的口头禅就是“中”。在需要表达肯定的意思时,人们就会点头,甚至是不加思索地说“中”。

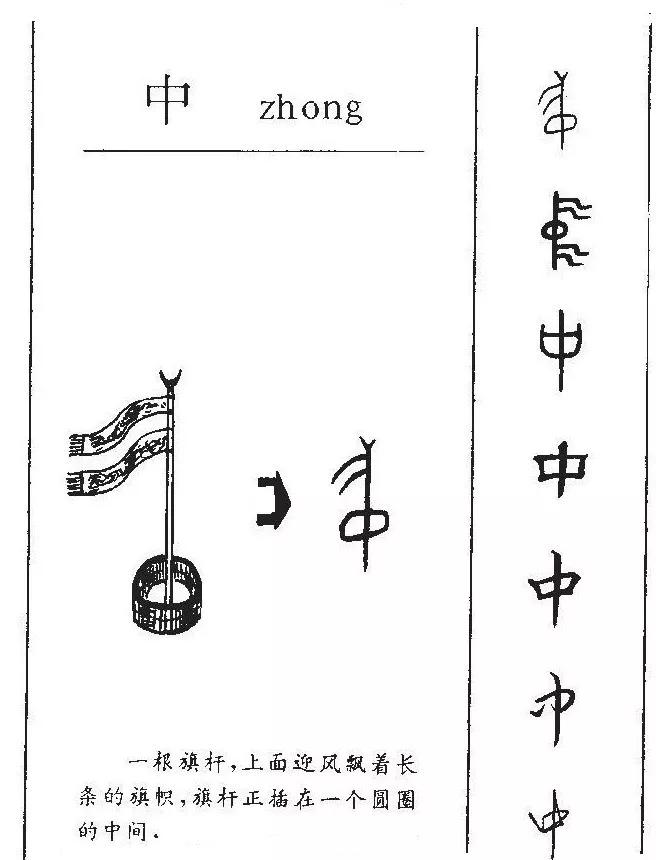

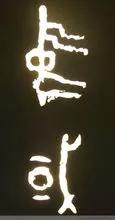

向上追溯。甲骨文上的“中”字,像一枝小旗插在圈起来的土地上,迎风招展。

这一符号传递的信息,不禁使我怀疑,中的本义,与古往今来的解读,似有不符。

人们多解读“中”为中心、当中(一定范围之内),将“中”解读为一个表示地理方位、方向的词。这可能是有问题的。我们知道,东南西北,如果没有给定的坐标、参照物,是没有意义的。直观的体验,观察者只能从他所处位置出发,才能给他口中所言的东南西北赋予现实的意义。否则,身处南京的人所讲的北,与身处北京的人所讲的南,有可能是一个地方。要知道,上古时代,人们地理相隔、音讯不通,不可能有一个公认的东南西北的标准,也不会有一个公认的地理位置的“中”,更谈不上大家公认的中心、中间、中部了。

比较有力的例证是,《保训》和《中庸》里面的“中”,就不可能是表达地理方位的“中”,不可能是左中右的“中”,更不可能是东西南北中的“中”。

回到甲骨文的“中”字外在的形象上,一枝小旗插在四周圈起的土地上,是什么意思?按照古时候的惯例,在一块无主的土地上插上自己的旗子,可能是宣示主权的行为:这是我的地盘,我的土地,我的势力范围;也有可能是一个标志,一种告诉想要告诉的人,一种存在的标志,比如说“我在这里”,以便他们“旗之所在,人之所趋。”

远古时期,同一个区域内,可能有若干个领主,每个领主都会立一杆旗帜。比如地中海沿岸,就有成千上百个城邦,《斐多》里柏拉图讲,这些城邦好像一群围在泥塘边的癞哈蟆。说得很形象。但是,这群癞哈蟆,有大有小,长相各异,总要有个共同的名字吧。这个共名就是希腊。希腊的含义,是希伦人居住的地方。多么朴实的名字!

中原这地方及其周边,在上古时期,也是众多部落甚至文明并存。就文化讲,就有仰韶文化、石峁文化、陶寺文化、大地湾文化、齐家文化、红山文化、大汶口文化、龙山文化、良渚文化等等。上古时期中华文明就是一个“满天星斗”的时代,邦国林立,就是那个时代的特征。我们知道,这些邦国或者文明最终也有一个共名:中国。炎黄先祖曾经居住过的地方,后来被称为中国。但是这个中国的“中”,不应是表方位的“天下中心”的“中”。如果如此解读,像尼泊尔这样的国家,它的国名,在他们自己的语言中,就是“中间的国家”的含义。尼泊尔人认为他们才是“中国”。

当前的考古发现,“中国”一词,最早出现在青铜器何尊上。周武王的儿子周成王,于成王五年(公元前1039年)四月,为纪念新都成周建成,铸造了青铜器何尊,上有铭文“余其宅兹中国,自兹乂民。”铭文的意思是,我入住到中国,在此统治民众。何尊青铜器上铭刻的这句话,是周武王灭商后,告祭天下时讲的,是为了表示他将亲比天下万民之义。周灭商后,分封建国,周武王的亲戚多离开周朝国都(宗周)向东方就国。为了安抚,也是为了方便的需要,周武王选择了夏朝都城附近,现在洛阳的东部地区,营建新的都城成周洛邑。何尊上的铭文,是目前考古发现出现最早的“中国”,这个“中国”反映的就是成周洛邑这个地方。显然,此“中国”之“中”,若解读为中央、中心,还有人说是天下中心,应该不是它的本义。

《春秋公羊传》有“名曰成周者,周道始成,王所都也”。周武王将西周的都城称为“中国”。“国”字的初文是“或”,“或”是“域”的古字,表示地域范围。周武王将都城称为“一个叫中的地方”,或者直接说成是“中居住的地方”,也无不可。据此可以推测,“中”字的古义,应当与河南方言的“中”相距不远。

周文王、周武王父子相承,他们说的“中”,含义应当是一样的。那么,周文王给周武王遗训里面的“中”,到底是什么含义呢?

还有一条线索可以借用,就是《周易》。钱钟书的父亲钱基博曾经说过,周易六十四卦,三百八十四爻,一言以蔽之,曰“中”而已。的确,在周易的结构上,“中”在爻位上是指二爻(下卦之中)和五爻(上卦之中)。六十四卦三百八十四爻里,二爻与五爻的吉词最多。此外,如果阳爻居阳位(初爻、三爻、五爻),阴爻居阴位(二爻、四爻、六爻),就是当位、得中,否则就是失位、不正。阳爻居五爻之位,称为刚中。阴爻居二爻之位,称为中正。《易象》的解释中,认为得中、刚中、中正,就会大吉。可见当时文化对“中”的推崇。

我们再往前追溯。从文字起源上讨论“中”的本义。依文字学,中的本义是(插在地上的)旗帜。唐兰先生在《殷虚文字记·释中》讲,中乃旂旗之类,最初为部落之徽帜,用以集众。部族的“族”字,也是会意字。从㫃,从矢,众人聚集旗下之形。上古时期,族长有事召集部众,先找一空旷之地,先建中(树立旗帜),族人见中而趋附。据此我们可以意会,上古时期,“中”的含义。

周文王在《保训》里谈到的“中”,先说到舜“求中”、“得中”,又讲到商的先祖上甲微矵“中”于河,后又从河那里将“中”追回,传贻子孙至于成汤,用受大命。周文王向武王阐明了求中、得中、保中与践大位的关系。指出求中、得中、保中才能用受大命。勉励姬发像舜一样求中,像上甲微一样保中,祗备不懈,承继大位。这里的“中”是什么?

再找些例证。尧将帝位传于舜时,曾经讲过一句后来被称为“十六字心传”的话:“人心惟危,道心惟微,惟精惟一,允执厥中”。尧将帝位传给舜,让舜执中,并说了几句勉励的话。此外,在《大戴礼记·五帝德》有帝喾“执中而获天下”。《论语·尧曰》有,尧曰:咨,尔舜,天之历数在尔躬,允执其中。《孟子·离娄下》有,汤执中,立贤无方。说得更加直接的还有,上海博物馆藏战国楚竹书里《季庚子问于孔子》有:君子在民之上,执民之中。

在上述文献里,所有的这些执中的“中”,理解为一种至高无上的、代表着某种(生杀予夺)权力的信物(类似于令旗、虎符之类的),或者干脆说是权柄,是否要比后世儒家所讲的“中正之道”,更为符合历史的逻辑?

显然,在周文王时期,这个“中”,应当是一种至高无上的权柄。据此,周武王所说的“中国”,即“中”所在的地方,权柄所居之地,即为都城。逻辑上也讲得通。

孔子有教无类,孔子的一大贡献就将知识由贵族垄断普及至民间。儒学发展到孔子嫡孙子思的时候,儒学已经开始从外务的儒学发展到内观的儒学,儒生的居心,被视为极为重要的修养功夫。周文王六百多年后,孔子的孙子子思作《中庸》,为儒生人生修习之心法。《中庸》教人充分发达个人的本性,使自己可以配天,与“天地参”。然而,如何做到呢?用中。“中”经过六百多年的演化,被后世儒家借来用做个人心里的那个固有的天性(对一个人来讲也是至高无上的)。喜怒哀乐是人天生带来的,是人之常情,内心固有的东西。《中庸》提出的目标是“发而中节”(和),要求儒生正其心,做到内心世界与外在现实相和谐,无过无不及。宋儒所言,无过不及,无所偏倚,是就用中所达到的效果而言的,并不是中的本义。中仍就是一杆旗帜,只不过在先秦儒家那里,从外在的物内化进人的内心,成为了人内心固有的那杆旗帜,随时指挥人的行动,做到内心世界与外在事实的和谐。说点题外话,儒家经典《中庸》是要儒生充分发达自己的天性,以“尽己之性,尽人之性,尽物之性”这样的一个积极的人生。为什么后世儒家的学问竟演化到“存天理,灭人欲”如此糟糕的境地?看来学问传承,误会不少。

子思再往后三百多年,到了司马迁所处的时代。看看司马迁在《史记·孔子世家赞》中对孔子的评价:“天下王侯,至于贤者,众矣。当时则荣,没则已焉。孔子布衣,传十余世,学者宗之。自天子王侯,中国传六艺者,折中于夫子,可谓至圣矣。”就可以知道,儒家的学问,流传之广,影响之大。到那个时候,司马迁所言的“中国”,与周武王所言的“中国”,就有了不同的含义了。到司马迁时,人们潜移默化地,或者习惯性地,将接受、传承以“中”为核心的文化的区域,称为“中国”。可以理解为,信奉“中”的人们居住的地方,叫“中国”。谁信奉“中”?炎黄子孙。炎黄子孙居住之地,就是“中国”。历史上,那些被华夏文明所化之地,他们也称自己所居之地为“中国”,像历史上的越南和朝鲜一样。

中,无论是张扬于外的权柄,还是深藏于人们内心的法则,都是我们行动的指南。就像日常生活中的河南人一样,只要说“中”,就一定会竭尽全力践行。只不过,践行“中”的两条途径之间,与改变外在世界以满足内心需求相比,中国人更擅长调适自己的内心世界以适应外在环境的变化。尽管如此,中国人祖祖辈辈也没有放弃改变外在世界的努力。围绕着“中”,我们是革命的“两手”,两手都要抓,两手都要硬,内中外和,从而极大地放大了生存能力。

为什么中国作为世界历史上最为庞大的国家之一,和世界文明史上延续最长一直至今的文明古国,原因之一,应该就是中国的社会、中国的文化和中国的人,被“中”紧紧地联结在一起,数千年不易。

中不中?中!