将雄安新区培育成新的增长极

将雄安新区培育成新的增长极

肖金成 2025-03-25

四大板块形成:不同区域实施不同的战略—改革开放区域发展40年(三)

肖金成

时间:2019-10-29

区域政策是针对区域问题的,区域问题大体可以分为三类,即落后病、萧条病和膨胀病。对应三类区域问题,则至少有三类问题区域,即落后区域、萧条区域与膨胀区域。1999年以后逐步实施的西部大开发战略、东北振兴战略、中部崛起战略、东部率先转型发展战略,在国家有关文献中,被概括为区域发展总体战略。四大战略实质上秉持了问题导向的思维,目的是解决业已日趋严重的区域问题,其中,西部大开发战略的目标取向是解决西部的“落后病”,东北振兴战略的目标取向是解决东北的“萧条病”,中部崛起战略的目标取向是解决“落后病”和“萧条病”的“并发症”,东部率先转型发展的目标取向是解决“膨胀病”。

1,西部大开发战略

西部大开发是中共中央贯彻邓小平同志关于中国现代化建设“两个大局”战略思想、面向新世纪做出的重大战略决策,目的是解决西部地区的落后病。1988年,邓小平同志提出的另一个大局是:“发展到一定时候,又要求沿海拿出更多力量来帮助内地发展,这也是一个大局。那时沿海也要服从这个大局。”邓小平同志还强调:“先进地区帮助落后地区是一个义务,而且这是一个大政策。”到了20世纪90年代,随着社会主义市场经济体制建设的深入推进,各种生产要素向东部沿海地区集中,东部沿海地区发展进一步加快,地区发展差距特别是东西差距进一步拉大,由此引发了一系列区域矛盾和问题。当时间前进到20世纪末的时候,党中央审时度势做出了西部大开发的战略决策。

1999年6月17日,时任中共中央总书记的江泽民同志在西安提出,加快中西部地区发展步伐的条件已经具备,时机已经成熟,要抓住时机,实施西部大开发战略。同年9月,中共十五届四中全会正式提出实施西部大开发战略,并强调:"实施西部大开发战略、加快中西部地区发展,关系经济发展、民族团结、社会稳定,关系地区协调发展和最终实现共同富裕,是实现第三步战略目标的重大举措。"

1999年提出西部大开发战略以后,原来属于东部的广西壮族自治区、属于中部的内蒙古自治区以及其他少数民族区域划入西部地区,加上1997年直辖的重庆市,西部地区就扩展为12个省(自治区、直辖市),总面积686万平方公里。西部地区地域辽阔,地处内陆,1999年人均地区生产总值4171元、城镇居民人均可支配收入5284元、农村居民家庭人均纯收入1634元,仅分别相当于东部地区的40.6%、70.2%和54.6%;按人均625元的贫困标准统计,全国3400万没有脱贫的农村贫困人口中,有60%左右分布在西部地区;西部地区有307个贫困县,占全国贫困县总数的51.9%。因此,国家“十五”计划特别强调,实施西部大开发就是要依托新亚欧大陆桥、长江水道、西南出海通道等交通干线,发挥中心城市作用,以线串点,以点带面,逐步形成包昆、西陇海兰新线、长江上游、南(宁)贵(阳)昆、呼(和浩特)包(头)银(川)等跨行政区域的经济带,带动其他地区发展,有步骤、有重点地推进西部大开发。

2000年1月,国务院决定成立西部地区开发领导小组,西部大开发战略正式启动实施。同年10月,国务院在《关于实施西部大开发若干政策措施的通知》中提出:“力争用5到10年时间,使西部地区基础设施和生态环境建设取得突破性进展,西部开发有一个良好的开局,到21世纪中叶,要将西部地区建成一个经济繁荣、社会进步、生活安定、民族团结、山川秀美的新西部”。2002年《“十五”西部开发总体规划》发布并实施,西部大开发战略进入了实质性推进阶段。

2010年,中共中央、国务院发布了《关于深入实施西部大开发战略的若干意见》,提出到2020年,西部地区基础设施更加完善,现代产业体系基本形成,建成国家重要的能源基地、资源深加工基地、装备制造业基地和战略性新兴产业基地,综合经济实力进一步增强;生态环境恶化趋势得到遏制,基本公共服务能力与东部地区差距明显缩小;人民生活水平和质量大幅提升,基本实现全面建设小康社会奋斗目标。自2000年党中央、国务院做出实施西部大开发战略重大决策部署以来,国务院已先后批复实施了“十一五”、“十二五”、“十三五”三个西部大开发规划,为加强对西部大开发工作的统筹引导发挥了重要作用。

西部大开发战略的深入实施,较好地扭转了东西部地区发展差距不断拉大的趋势,这种把落后地区发展上升到国家战略的高度,并通过国家的政策、资金、项目加上其他地区政府和企业的共同参与来推动落后地区发展、以缩小区域差距的尝试,不仅在实践上同时也在理论上都是区域发展领域的重大创新。

西部大开发战略实施近20年,完善了基础设施、改善了生态环境、缩小了同东部地区增长速度的差距,西部地区人民的生活水平也有了较大的提高。西部地区的经济建设获得了巨大的成就,除在调整产业结构、深化国有企业改革方面有了大的进展之外,还重点加强了基础设施建设和生态工程建设。特色优势产业不断壮大,西部地区的能源工业、矿产资源开采及加工业、特色农牧产品加工业、装备制造业、高技术产业、旅游产业等6大特色优势产业发展势头良好,形成了一批特色优势产业基地和一批在国内外拥有较大知名度和较强竞争能力的名优品牌和企业集团。高新技术和旅游文化产业也已渐成规模,生物技术、新能源、现代制药和现代农业等高新技术项目顺利实施,先进适用技术推广和科技成果转化加快,高新技术对经济增长的促进作用不断增强。

实施西部大开发战略以来,经济社会发展速度明显加快,人民生活水平明显提高;基础设施逐步完善,生态环境建设取得积极成果;对外开放水平进一步提高,多层次区域合作的格局开始形成;整体经济实力和区域地位得到提升,正形成一批具有一定竞争力的特色优势产业,为进一步加快发展奠定了良好基础。

2,东北振兴战略

东北地区包括黑龙江、吉林、辽宁和内蒙古东部地区,是我国资源禀赋合理、交通设施完善、产业基础雄厚、生态环境优美的地区之一。能源、原材料工业和装备制造业比较发达,是我国重要的石油生产基地、钢铁生产基地和装备制造业基地,在全国占有十分重要的地位。东北地区耕地资源丰富,土地肥沃,是世界三大黑土地之一,耕地面积为2153万公顷,占全国的16.6%,农村人口占全国的6%,人均耕地面积将近全国的3倍,具有规模化生产的条件,是我国重要的粮食主产区。随着改革开放的不断深入,老工业基地的体制性、结构性矛盾日益显现,面临着许多困难和问题,主要是:市场化程度低,经济发展活力不足;所有制结构单一,国有经济比重偏高;产业结构调整缓慢,企业设备和技术老化;企业办社会等历史包袱沉重,社会保障和就业压力大;资源型城市产业衰退,接续产业亟待发展。由于体制性、结构性矛盾突出,相当一部分国有企业陷入困境,竞争力下降,就业矛盾突出。

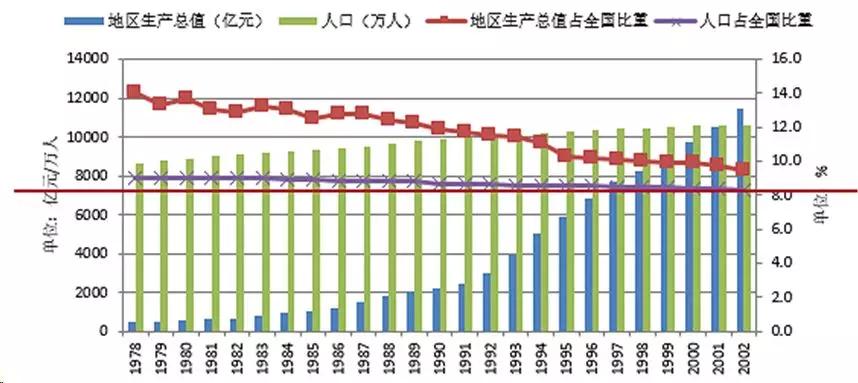

图1 1978-2002年东北的地区生产总值、人口及占全国的比重

资料来源:根据国家统计局国民经济综合统计司.新中国六十年统计资料汇编[Z].北京:中国统计出版社,2010.整理得到。

中共十六大报告提出了支持东北地区等老工业基地加快调整和改造、支持以资源开采为主的城市和地区发展接续产业的方针。2003年10月,中共中央、国务院发布了关于实施东北地区等老工业基地振兴战略的若干意见,对振兴东北老工业基地做出重大战略部署。

实施东北地区等老工业基地振兴战略是党的十六大提出的一项重要任务,是党中央、国务院从全局出发做出的重大战略部署。对于我国地区之间的相互协调发展,东西互动,南北呼应,走向共同富裕至关重要。振兴东北地区等老工业基地,不仅要在经济发展方面跟上全国的步伐,而且要解决影响发展的体制性、结构性问题,增强内在活力,改善发展环境,为实现又快又好的发展并最终实现振兴。

实施东北振兴战略以来,已经取得了明显的效果并发生了显著的变化。经济结构进一步优化,自主创新能力显著提升,对外开放水平有所提高,基础设施条件得到改善,矿区职工的生活居住问题逐步解决,城乡面貌发生很大变化。优势产业不断壮大,并成为主导区域经济发展的重要支柱,产业结构已向集约化、高级化和精深加工转变。通过联合重组和深化企业改革,东北地区产业结构趋于合理,生产要素进一步向优势产业集中,企业生产效率普遍提高,市场竞争力有所增强。

东北振兴只是取得了阶段性成果,东北地区与东部地区比较还有较大差距,一些影响长远发展的深层次问题还没有根本解决。如体制改革任务依然十分艰巨,企业自主创新能力亟待加强,资源型城市经济转型任重道远,就业和社会保障压力仍然很大,尤其是资金外流和人才外流的问题依然没有解决,营商环境亟待改善,招商引资很不理想。东北地区在全国的经济地位持续下降。2016年,人口和地区生产总值占全国的比重分别为8.1%和6.8%,已经低于其面积占全国的比重,人均地区生产总值仅相当于全国的85.8%,说明东北地区的萧条病并没有得到有效根治,东北振兴仍然任重道远。

3,中部崛起战略

中部地区包括山西、安徽、江西、河南、湖北和湖南六省,土地面积103万平方公里,占全国的10.7%。“六普”总人口35666万人,占全国的26.76%。中部地区地处内陆腹地,是我国区域关联度最强的地区,承东启西,连南贯北,是全国重要的交通枢纽和物流中心,具有开拓大市场和发展大流通的优越条件。中部地区的矿产资源种类多、储量大,动植物资源丰富。中部地区在明清时代就有“湖广熟,天下足”的盛誉,是全国著名的农产品生产基地和重要的能源原材料工业基地,产业基础比较雄厚,具有加快发展的优势条件。但中部地区在经济发展中制约因素也比较明显:一是城市发育不良,农村人口多,城镇化水平低;二是县乡自我发展能力弱,县乡财政普遍比较困难;三是产业园区基础设施建设相对滞后;四是农业比较效益低,土地规模化程度低等。

改革开放以来,国家先后实施了东部沿海开放、西部大开发、振兴东北老工业基地等分区域推进的发展战略,使得中部地区成为“政策洼地”;1985年以后,中部地区的经济增长进入相对较慢阶段,并出现增速落后于西部的状况。中部地区的学者将其形容为“中部塌陷”。

党中央、国务院从全面建设小康社会全局和建成富强民主文明和谐的社会主义现代化国家的总体目标出发,在先后提出推进西部大开发、振兴东北地区等老工业基地等区域发展战略的同时,对促进中部地区的发展做出了一系列部署和安排。2004年9月,“促进中部地区崛起”写进了党的十六届四中全会的决定。2005年10月,党的十六届五中全会通过的《国家“十一五”规划建议》对中部地区的发展提出了明确的要求。2006年4月,中央颁发文件,提出了促进中部崛起的政策意见。中央的战略决策与一系列政策安排,对中部地区崛起发挥了强大的推动作用。

通过实施“中部崛起”战略,充分发挥综合优势,加快农业产业化、新型工业化和城镇化步伐,促进经济增长方式由数量粗放型向质量效益型转变、由投资带动型向投资、消费、出口协同推进型转变。进一步扩大开放,在结构调整中承接海外和沿海的产业转移,加快区域资源整合与经济合作,统筹经济社会发展,促进城乡二元发展模式向城乡协调发展模式转变,走出了一条全面、协调、可持续发展的新路子。能源、原材料、装备制造业、农业和农产品加工业都获得较快发展,增长速度有所加快。但是,中部地区仍面临着诸多制约长远发展的矛盾和问题。应进一步扩大开放,统筹城乡发展和经济社会发展,提高工业化水平和城镇化水平,走出一条全面、协调、可持续发展的新路子。

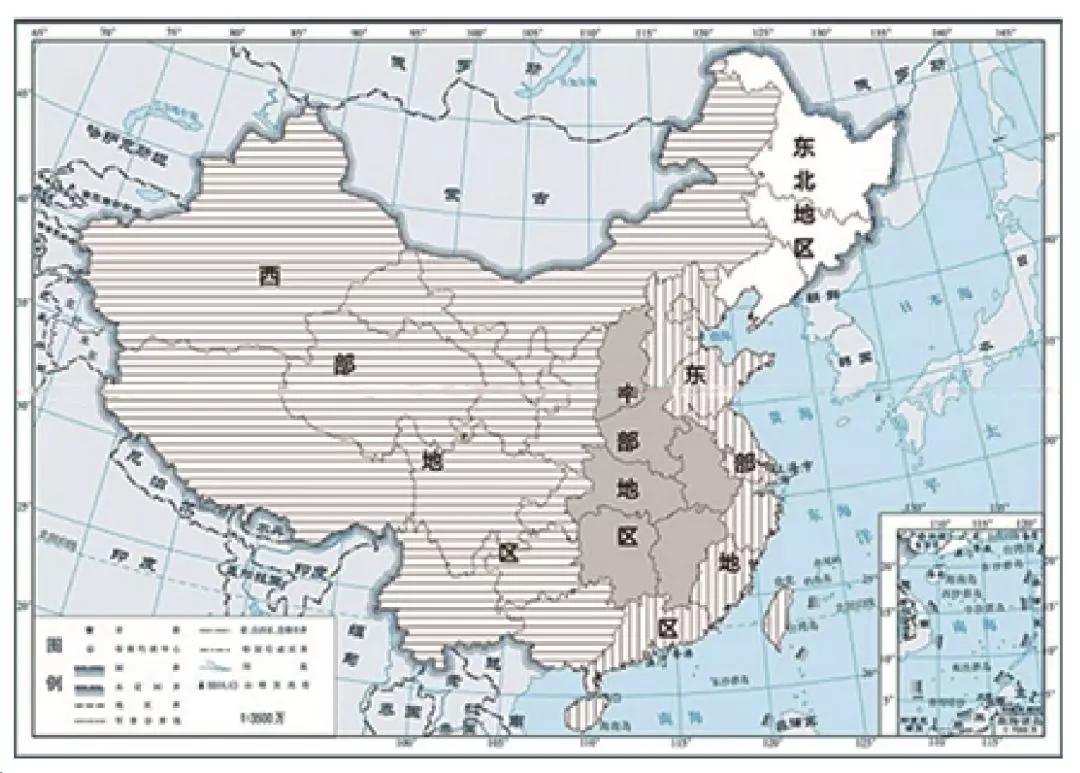

图2 东、中、西、东北四大区域

表1 东、中、西、东北四大区域基本情况(2002年)

资料来源:根据国家统计局国民经济综合统计司.新中国六十年统计资料汇编[Z].北京:中国统计出版社,2010.整理得到。

4,东部率先发展战略

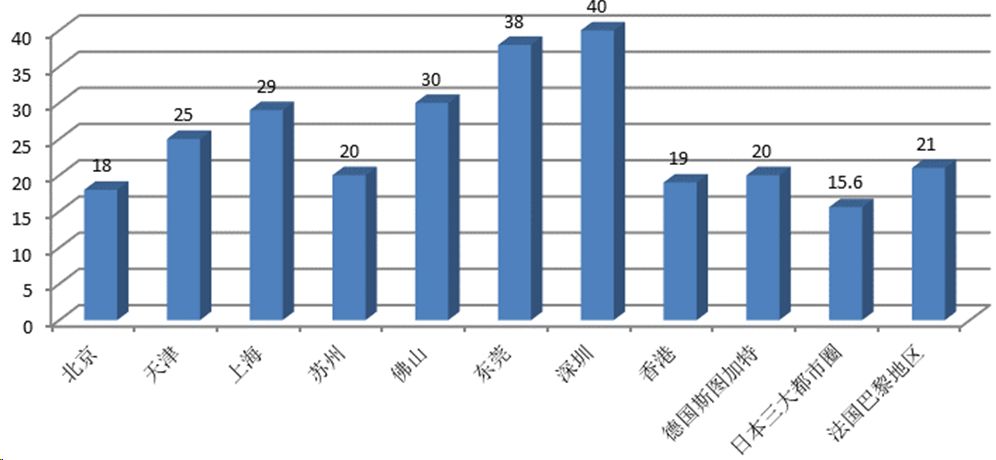

从“鼓励东部地区加快发展”,到“东部地区率先发展”,国家对于东部地区的发展并没有整体规划,更多地体现在支持局部地区发展的政策与规划。由于沿海地区经济比较发达,人口比较密集,开发强度较高(图3),资源环境问题更加突出。国家“十一五”规划纲要提出,东部地区要“提高资源特别是土地、能源利用效率,加强生态环境保护,增强可持续发展能力。”2008年,国家发改委编制了珠江三角洲规划,规划明确:珠江三角洲应率先建立资源节约型和环境友好型社会,率先建立创新型区域,率先建立社会主义和谐社会,率先建立更加开放的经济体系。2010年《全国主体功能区规划》划定的环渤海地区、长江三角洲地区、珠江三角洲地区三个国家层面的优化开发区域,均位于东部沿海地区;2014年《国家新型城镇化规划(2014-2020年)》提出:“东部地区城市群主要分布在优化开发区域,面临水土资源和生态环境压力加大、要素成本快速上升、国际市场竞争加剧等制约,必须加快经济转型升级、空间结构优化、资源永续利用和环境质量提升。”2014年以来国家大力推动的京津冀协同发展则以解决北京“大城市病”为出发点。因此,总体来讲东部地区率先发展是为了解决东部地区的膨胀病。

图3 国内外部分地区开发强度

资料来源:根据国家发展和改革委员会有关资料绘制。

随着中国经济步入新常态,转型发展成为中国经济的主旋律。东部地区应加快经济结构、产业结构转型升级步伐,建立资源节约、环境友好、持续发展的绿色经济体系。加快经济转型、社会转型、生态转型、政府转型。随着东部地区加快建立全方位开放型经济体系、更高层次参与国际合作与竞争,将自身优势与“一带一路”充分结合,其国际影响力不断增加。随着研发投入的不断提高、创新能力的持续增强,东部地区在创新驱动发展方面的表现越来越突出,创新正成为东部地区率先发展的新优势、新引擎。