经济学中的定位效应

凡是认定的事情,多数人不原意轻易改变。

蒙格斯报告 2020-08-21

经济学中的哲学之节俭悖论

百盈财富

时间:2019-11-07

每到发薪日,总是快乐与忧愁并举,一边想着终于可以不再泡面加肠,能奢侈一下,开始构思晚餐该吃什么了;一边又想着花呗、借呗该还了,心情瞬间沉入谷底。

这样的情况,想必大多数人都有过,但为什么会这样呢?有的人抱怨工资太低,可实际早已月入过万;有的人抱怨物价太高,但是CPI(居民消费价格指数)却并没有升高;有的人明明感觉没有买什么,但是钱一下就没了。有的人……

这一切或许可以用“节俭悖论”来解释。

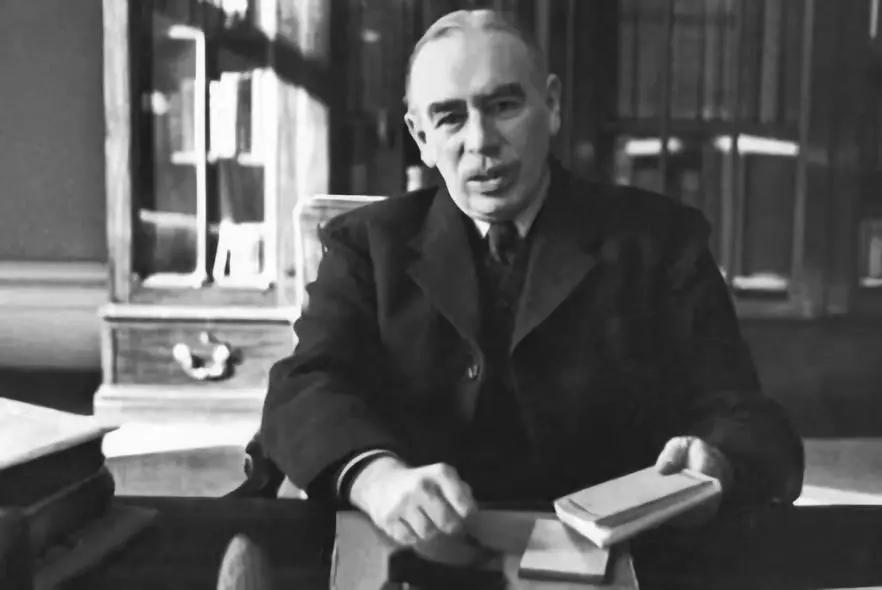

约翰·梅纳德·凯恩斯勋爵(1883~1946),20世纪最有影响的经济学家,一生对西方经济学做出了极大贡献,一度被誉为资本主义的“救星”、“战后繁荣之父”。“节俭悖论”是凯恩斯最早提出的一种理论,也称为“节约反论”、“节约的矛盾”。

凯恩斯认为在社会经济活动中,勤俭节约对于个人或家庭来说是美德,然而对整个社会来说,节约意味着减少支出,迫使厂商削减产量,解雇工人,从而减少了收入,最终减少了储蓄,造成有效需求不足,阻碍经济发展和产量、就业增加。

在20世纪30年代大萧条时期,德宾甚至将“储蓄”说成“一个特别危险的自我毁灭过程”。凯恩斯则鞭挞了节俭的储蓄者,1931年1月他在广播中断言,节俭将促成贫困的“恶性循环”。他还告诉大家,如果“你们储蓄五先令,将会使一个人失业一天”。

“9.11”恐怖袭击事件后,美国人一度陷入悲痛与绝望中,对政局的稳定和经济的发展失去信心,不敢轻易投资和消费,个人储蓄增多,以防不可预测的因素。这种保守消费心态的蔓延一时间就使美国经济真正跌入低谷。后来美国一些知名企业家联合起来投资股票市场,并呼吁大家松开钱袋子,加大消费和投资,拯救美国经济。

一方面,近年来,由于全球经济不景气,尤其最近还被中美贸易战所影响,我国出口一度遇到瓶颈,而我国经济发展要仰仗内需和投资拉动。如果我们花钱多,对经济发展的贡献就大,因为额外的需求将拉动生产和就业。

但另一方面,比较起“储蓄是恶习”的说法,勤俭节约一直作为我国的传统美德被颂扬。

然而现在我们却渐渐看到这样的一种现象。

能买戴森吸尘器就不用扫帚了;

吃完牛油果又要吃藜麦了;

100块钱一张的“前男友面膜”用起来也不心疼;

一有健身冲动,就非得去办张年卡;

刚发工资老开心了,当天晚上就去玩儿。

结果到了花呗还款日,每个月都告诉自己不要这样了,可是月月这样。

这群人被誉为“隐形贫困人口”,主要指“那些看起来每天有吃有喝,但实际上非常穷的人”。

他们薪水丰厚,却几乎没有存款,一发薪就立即花到服饰、化妆品、餐馆酒吧、旅游等方面,一旦花完就开始过着数日子等发薪的贫穷生活,他们年轻、浪漫,有着体面的工作,秉着“钱就是用来花的”心态,周期性经历着从有钱到赤贫的过程。这样盲目地消费、支出而不留储蓄,一旦碰上需要用钱的时候,马上就会断粮而陷入困境。

究其原因,主要由于现代社会给人的安全感上升了,尤其是中国近半个世纪以来,随着我们对社会福利、社会保障更具信心,尤其是以90后为代表的一代人,大家对未来的预期渐趋乐观。尤其是当下在北上广等大城市,医疗保险、失业保险等为“风险”兜底的社会化服务越来越完善。那么,风险规避的考量不同,引发消费形态的改变,这也并非是代际性的差别,而是时代性的“安全感”在消费心态上的一个体现。

可是中国现在大多数家庭还没有真正迈入小康,一部分人还在贫困边缘挣扎,如果没有平时一分一厘的节省,又怎能拿出钱来支付孩子高额的上学费用,又怎能在有病时买得起昂贵的药品?

事实上,对于生产力水平较低、经济比较落后的国家,迫切需要积累资金(资本),应该提倡节俭,鼓励储蓄,通过降低利率而增加厂商对资金的需求,总支出不一定会下降。要解决“节俭悖论”,关键在于不要让储蓄的资金闲置起来,而是要把储蓄转化为投资,扩大和提高生产能力。因此重要的是银行应增加有效贷款,把钱用到刀刃上。