人心没有着落处

人心没有着落处

李义奇 2024-11-04

《万历十五年》中的关键词:憋屈的大明帝国

李义奇

时间:2019-10-28

本文为作者重读《万历十五年》后对万历的解构。

上至天子,下至黎民,都是大明帝国失败制度的牺牲品。其原因,若只能总结为一条,那就是套在所有人头上的无形枷锁:以德治国。政府行政完全依靠道德准则的指导,且经过滤后的道德标准,与社会实践不能适应。因此其社会组织动员能力低下,也就不可避免了。

重读《万历十五年》,挑选几个关键词,试着解释一下。今天说说大明帝国。我用的是中华书局2006年出的增订纪念本。

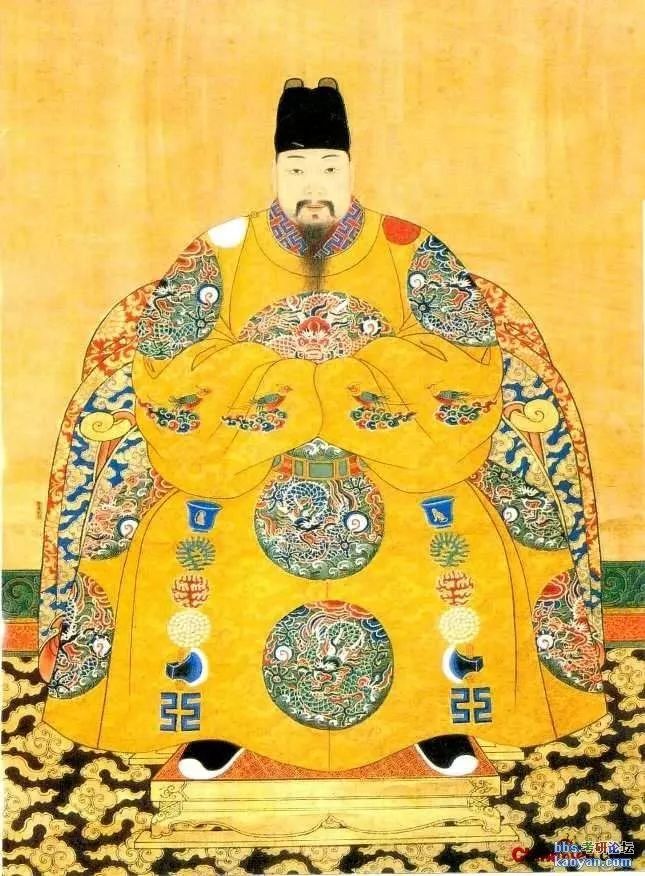

大明帝国,从整体上讲,是中国历史上最憋屈的一个王朝。主要是帝国的能力,无法应付元帝国留下的一个大烂摊子。外来的压力就不说了。仅帝国内部的治理问题,没有见到过明朝的哪一个皇帝,能够从容应付。况且,有明一代,将集权专制发挥到极致,东厂西厂,特务统治,可以说是中国历史上最黑暗的时代(有皇帝的历史上)。

搞笑的是,明朝恰恰倡导以德治国。四书上的格言,作为治国之本,明朝是做到最极致的一个朝代。黄仁宇在书中说,明朝依靠意识形态作为统治手段,意识形态充斥了帝国的方方面面,无论是从强度还是广度来说,都是空前未有。

事实上,没有人会真正发自内心赞同这些。

苦逼的皇帝万历,在他成长过程中萌生的所有爱好,诸如书法、骑马、醇酒和美女等,逐一被文官阶层反对、剥夺以后,皇帝走上了罢工,或者严格地说是怠工的道路,他看清了文官们的丑恶嘴脸,但在传统面前,贵为皇帝,也没有丝毫办法。

张居正和申行时的首辅生涯,更是失败的案例。无论他们怎样努力,也无法缝合,文官们心中的物质欲望和嘴上的道德标准之间的裂缝。甚至他们自己,也留着一个巨大的裂缝,需要缝合。日常事务方面,在帝国因其中央集权和过度膨胀而运转不灵的情况下,他们仍旧试图管理帝国的一切事务。明知不可为而为之,这大概也是四书的教诲。

天才将领戚继光,在万历十五年去世。没有人认识到,戚继光的去世,是大明帝国失去了将它的军队施予最低程度的现代化,以图在新时代里生存的最后一次机会。帝国的军事天才,最终倒在政治斗争的旋涡里,在贫困交加中凄凉离世。帝国权力运行的规则,要求控制或剔除,任何肇基于官僚政治之外的权力。因为一个强大的军事领导人的存在,被皇帝和文官们视为卧塌之旁的天然威胁。至于外族的威胁,远在天边,没来之前,他们无暇顾及。

著名的海瑞,死讯传出之后,使北京的朝廷大大松了一口气。海瑞这一个大众传说中的英雄,在同僚和皇帝眼中,既无聊可笑,又不合时宜。所以,真正秉承四书中道德准则的楷模海瑞,只有死,才是最合时宜的。

黄仁宇在书中最后说,万历十五年,是为历史上一部失败的总纪录。皇帝的励精图治或宴安耽乐,首辅的独裁或者调和,高级将领的富于创造或习于苟安,文官的廉洁奉公或者贪污舞弊,思想家的极端进步或者绝对保守,都是无关紧要的,都无法取得有意义的结果,没有一个人功德圆满。王朝中的所有人,统统没有好结果。

这种情形,只能说明,大明帝国的制度失败。上自天子,下至庶民,无不成为制度的牺牲品,遭殃受祸。

大明帝国制度失败的原因,如果只能总结为一条,那就是套在所有人头上的无形枷锁:以德治国。

为什么要以德治国?

把一群人组织起来,有史以来的办法,不外乎三种:思想控制、武力胁迫和利益诱导。这三种办法,大约是同时共存的,区别是,以哪种办法作为治国理政的底色。

大明帝国的底色是思想控制。这种做法有一个响亮的名字:以德治国。似乎四书中所载的伦理道德准则,是大明帝国一切的原因,又是他们所有的结果。

元朝的教训,告诉大明的开国者,治理这样一个庞大的国家,专靠严刑峻法、武力胁迫是不行的。虽然朱元璋在集权专制、严刑峻法方面,做的并不比元朝统治者逊色,但他继承了汉文化的传统,拾起了中国古代圣人的教诲。试图以伦理道德的力量,使上下尊卑有序,靠人们普遍的文化自觉,来建立起社会秩序。

于是乎道德至高无上。大明开国二百多年,始终以四书所确定的道德标准作为判定是非的标准,以善恶定是非。伦理道德教条不仅可以指导行政,甚至可以替代行政。官员施政的要诀,以抽象的道德准则为主,以道德为一切事业的根基。典型者如海瑞,他始终重视伦理道德的指导作用,并将道德的原则贯彻到日常行政中去。如海瑞总结的判定是非的依据和标准:

凡讼人之可疑者,与其屈其兄,宁屈其弟;与其屈其叔伯,宁屈其侄;与其屈贫民,宁屈富民;与其屈愚直,宁屈刁顽。事在争产业,与其屈小民,宁屈乡宦,以救弊也。事在争言貌,与其屈乡宦,宁屈小民,以存体也。

的确与四书的训示精神相符合。但是,人们都是机会主义行事的,当乡民都知道海瑞的判定标准后,难免会有投机钻营借以牟利者。结果就是混乱不堪,与倡导道德建立秩序的初衷相违背。

海瑞的时代,距离四书的写作,已经有了两千年。虽然道德标准可以历久不变,但是,将道德标准付诸生活实践,则需要有所变通,特别是在不同时代、不同环境下。

大明帝国的困难,就在于政府行政完全依靠道德准则的指导,且经宋儒解读、朱无璋过虑后的道德标准,过于僵化、过于保守、过于简单、过于肤浅,与社会实践不能适应。我们知道,道德不是万能,道德不能替代技术,不能替代法律。在处理日常事务时,务实的态度,应该是用技术或法律的手段来解决问题,而不是一下子上升到道德的层面。因为道德是一切意义的根源,不能分割,也不能妥协。道德是刚硬的,没有弹性。

大明帝国没有想到,在伦理道德与日常生活实践之间,建立一种可随实践变通的弹性安排,结果是,社会越来越趋于凝固。经宋儒解释过的孔孟之道,已经成为限制社会活力的牢笼。在严苛的道德大旗下,官员们只有借助虚伪和欺诈,才可与社会相融合,才能推动不得不推动的具体的事情运转。上自皇帝,下至黎民,概莫如此。

一个庞大的帝国,长期依靠僵化的道德教条治国理政,其社会组织动员能力低下,就是不可避免的结果。

事实上,黄仁宇在书中讲道,大明帝国既无崇尚武功的倾向,也没有改造社会,提高生活程度的宏愿。它的宗旨,只是在于使老百姓不为饥荒所窘迫,即在四书中所谓“黎民不饥不寒”的低标准下,维持长治久安。大明帝国采取严苛的中央集权,施政方针不着眼于提高扶助先进的经济,以增益全国的财富,而是保护落后的经济,以均衡的姿态维持帝国的安全。不仅经济方面如此,思想教育方面、技术方面,甚至是军事方面,都是如此。因为任何一种优秀的、先进的东西的出现,都有可能打破均势,给帝国带来安全方面的威胁。所以执政集团的任务,在保证老百姓有饭吃的目标之上,还要抑制社会,不允许出现能够给帝国安全带来任何威胁的东西。比如先进思想、先进生产力、先进的军事等等,都是官家防范和打压的对象。这种自废武功的现象,在世界史上确属罕见。但在古老的中华帝国,却是帝王之术,不传之秘。

以一家一姓之统治,摧抑整个民族的活力,代价不可谓不大。我们大约知道,老祖宗留下的家底,还是很丰厚的。到明代,中国的文化、经济和技术等,大体上还是领先世界的。但是,历史上长期领先世界的,先进的生产力、先进的技术、先进的文化,并没有为大明帝国带来一个民富国强的局面。万历十五年之后的几十年,大明帝国抵挡不住满清这样一个类似于原始部落的武力冲击,而亡国。组织之僵化落后,不能不令人唏嘘。

在以德治国的精神笼罩下,生活在大明帝国的人们,上自皇帝,下至黎民,价值得不到尊重,正义得不到伸张,人性不能舒展。或许,局中人都没有意识到,原因在于,他们奋力维持欲使之永存的文化机制。

生活在大明帝国的中国人,我们的先辈们,他们普遍遭受的苦难,一直就是一个巨大的错误。几千年中华文明史上,这一错误一直都在。却没有人站出来,指出并改正这一错误。歌功颂德者,反倒不绝于耳。

我们站在今天,似乎仍旧无法理解,先辈们苦闷的深度。但我们能够感受到:他们的憋屈。

上自万历皇帝,中间有首辅张大人、申大人,戚将军、海清官,下至黎民百姓,生活在大明万历十五年,多憋屈的慌。眼睁睁地看着大明滑向深渊,却没有一点办法。

作者在书中总结道,《万历十五年》,是一部失败的总纪录。